Kurzbeschreibung

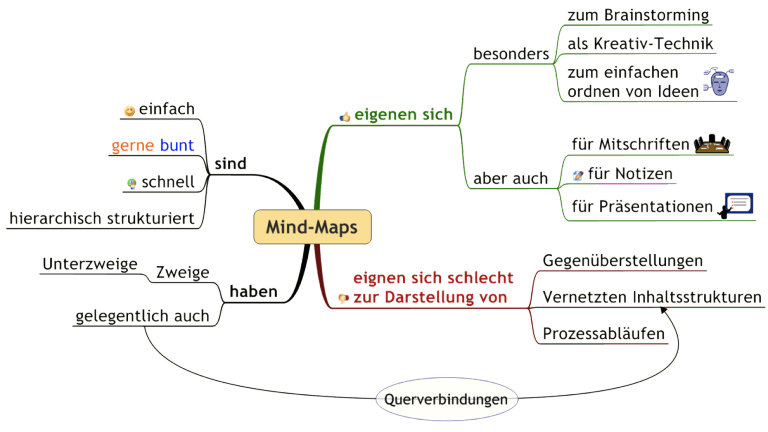

Die Gliederung eines komplexen Sachverhalts in seine elementaren Bestandteile ist ein Verfahren, um diesen besser durchdringen oder eine Übersicht gewinnen zu können.

Funktionsweise und Leistung

Viele Sachverhalte, Projekte und Prozesse sind enorm komplex und daher kognitiv nur mit Mühe als Ganzes zu erfassen. Ausserdem ist es häufig so, dass man sich jeweils in unterschiedlichen „Nähen“ zum Sachverhalt zu bewegen hat. Während man aus der Distanz noch eine Vorstellung des zusammenhängenden Ganzen haben mag, verliert man dieses aus den Augen, wenn man sich intensiver damit auseinanderzusetzen beginnt, weil man dann vermehrt mit Detailansichten zu tun bekommt. Da kann es hilfreich sein, sich eine Übersicht zu verschaffen, indem man das grosse Ganze in seine einzelnen Bestandteile gliedert und zwischen diesen eine Ordnung herstellt. Eine solche Gliederung dient dazu, sich auch dann orientieren zu können und den Blick auf das grosse Ganze nicht aus den Augen zu verlieren – was für die Anwendung des Relevanzkriteriums nötig ist -, wenn man sich in den Niederungen der konkreten Auseinandersetzung mit einem Sachverhalt begibt. Um dann nicht auf Abwege zu geraten oder unnötig abzuschweifen, ist es von Vorteil, wenn man sich immer Rechenschaft darüber ablegen kann, wo man sich innerhalb des Gesamtzusammenhangs befindet.

Um das Beispiel einer wissenschaftlichen Forschungsarbeit zu nehmen: Eine wissenschaftliche Forschungsarbeit ist ein hochkomplexer Arbeitsprozess, der sich aus mehreren Schritten zusammensetzt (vgl. die „Grundstruktur des (wissenschaftlichen) Erkennens“), die sich ihrerseits ebenfalls wieder aus einer Reihe von Unterschritten zusammensetzen. Daher kann die Auseinandersetzung mit einem Sachverhalt von solcher Komplexität als Überforderung erlebt werden. Die Gliederung in überschaubare und zu bewältigende Einzelschritte kann dem entgegenwirken.

Eine weitere Funktion von Strukturübersichten besteht darin, sich mit anderen über einen Sachverhalt oder ein Projekt verständigen zu können.

Vorgehen

Ausgangspunkt bildet der Blick auf das zusammenhängende Ganze eines Sachverhalts. Des weiteren gilt es zu klären, welche Absicht man damit verfolgt, dass man sich mit diesem Sachverhalt näher auseinandersetzt. Welches Handlungsziel gilt es zu erreichen?

In einem weiteren Schritt muss geklärt werden, wie der komplexe Sachverhalt in kleinere Einheiten gegliedert werden könnte. Hier liegt es nahe, sich an der Natur des Sachverhalts zu orientieren. Wenn es jedoch um einen (Arbeits-) Prozess geht, empfiehlt es sich eher, ausgehend vom Handlungsziel sich an die Struktur des Prozesses zu halten. D.h. wenn ich beispielsweise eine wissenschaftliche Arbeit über Computergames schreibe, kann ich mich sowohl an der Struktur von Computergames (Sachverhalt) als auch an der Struktur von wissenschaftlichen Arbeiten (Prozess) orientieren; da mein eigentliches Vorhaben jedoch das Verfassen einer Arbeit ist, ist dies die ausschlaggebende Struktur, in die die Struktur von Computergames indirekt einfliessen kann.

Damit man den komplexen Zusammenhang richtig in seine Elemente gliedert, muss man seine Struktur kennen. Um beim Beispiel einer wissenschaftlichen Forschungsarbeit zu bleiben: Man sollte wissen, dass sich eine solche Arbeit gemäss der Struktur des Erkennens in die Schritte Frage – Hypothese –Hypotheseüberprüfung gliedert.

Abschliessend muss man die identifizierte Struktur in einer Weise festhalten, dass sie den schnellen Zugriff und die komplette Übersicht ermöglicht als auch die Verortung des aktuellen Standpunktes und konkreter Details (vgl. Beispiel u.).

Konkretes Beispiel

- Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit

- Inhaltsverzeichnis eines umfangreichen Textes

- Projektplan, Road Map

- Skizze, Bauplan

Prominente TheoretikerInnen

–

Probleme

- Nicht alle Sachverhalte oder Prozesse können (angemessen) in elementare Einheiten zergliedert werden (ohne dass dabei wesentliche Aspekte des grösseren Ganzen verloren geht).

Verknüpft mit

- Ordnung herstellen

- Gestalt finden

- Von der Erfahrung zur Theorie (Bottom-Up) oder umgekehrt (Top-down)